こんにちは。小林歯科です。

2月になり、

冬も後半を迎えました。

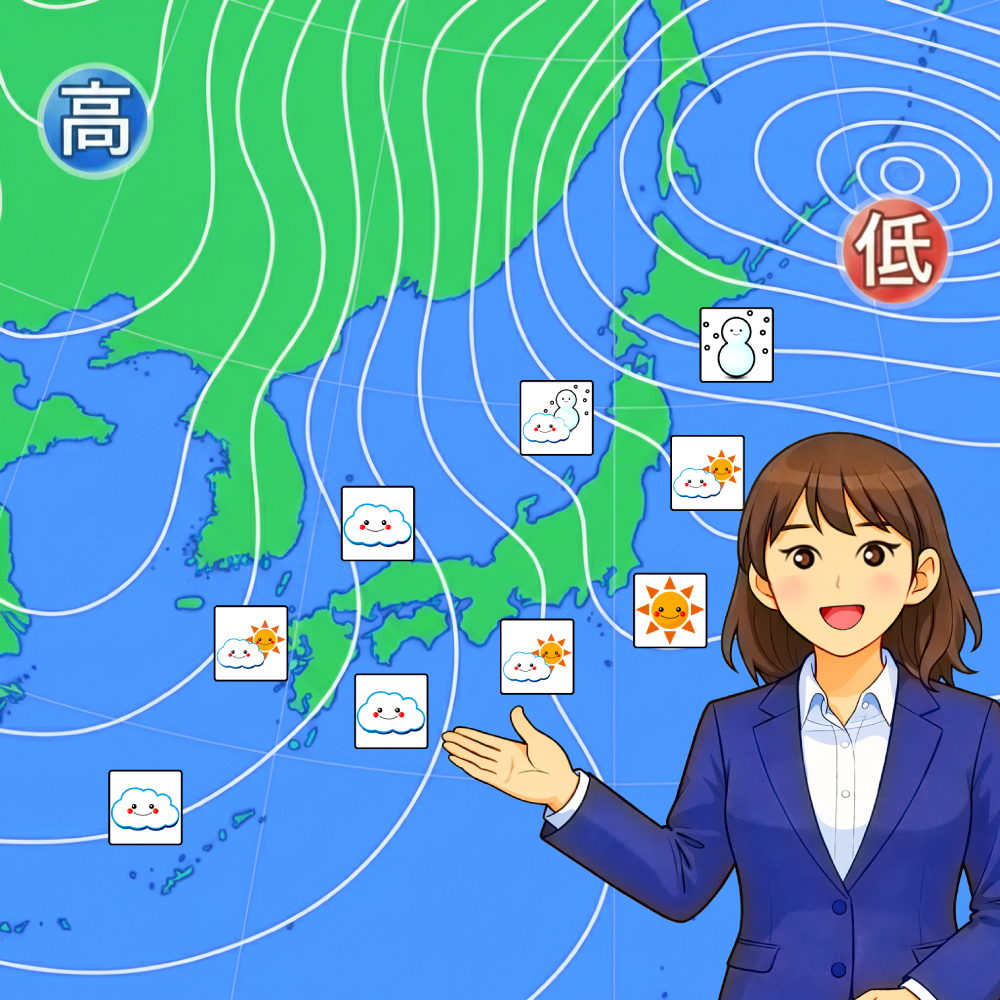

日本の冬は

気圧配置の変化が起こりやすいと

いわれています。

その影響で

頭痛や体の不調を感じる方もいますが、

実はこの「気圧」が

お口の中に隠れていた問題を

教えてくれることがあります。

気圧性歯痛は「隠れトラブル」のサイン

「飛行機で急に奥歯がズキズキしだした」

「ダイビング中に歯が痛くなった」

という経験をしたことは

ないでしょうか。

こうした急激な気圧の変化によって

起こる歯の痛みを

「気圧性歯痛」といいます。

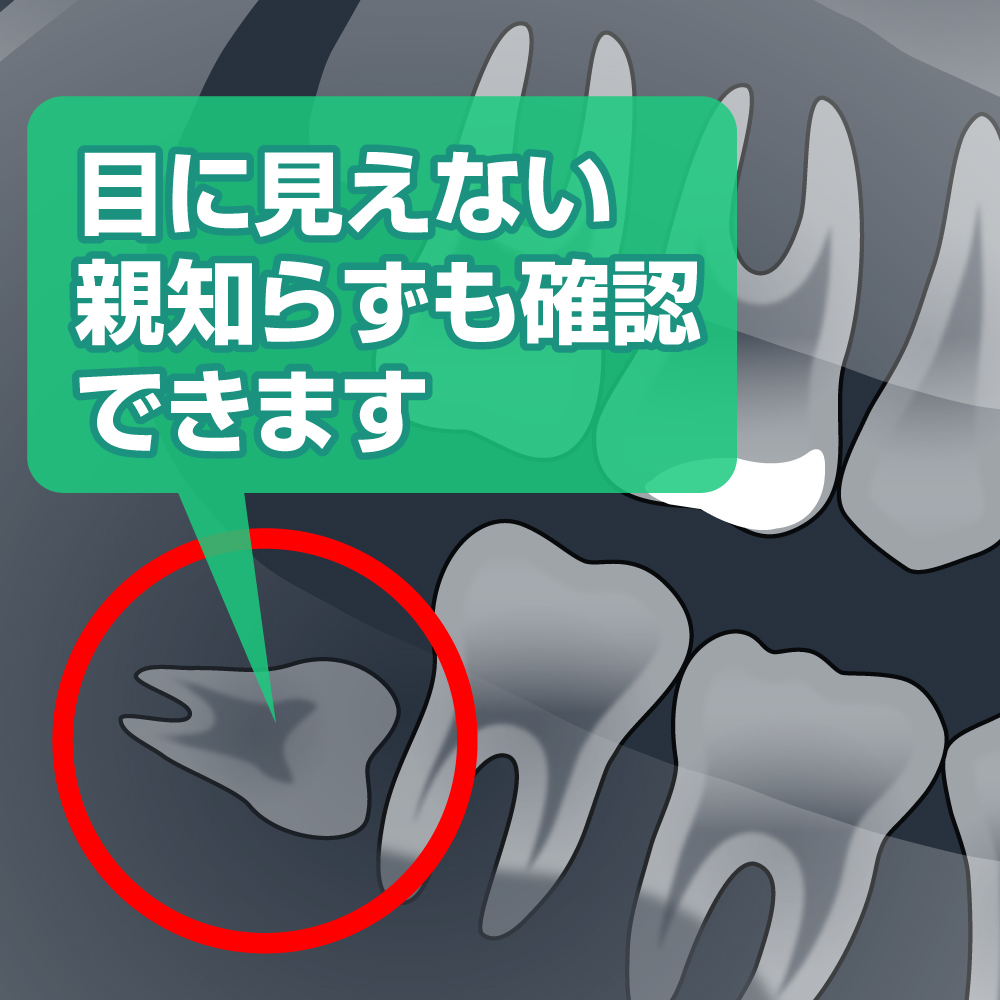

気圧性歯痛が起こりやすいのは、

むし歯、治療途中の歯、

根の先に膿がたまっているなど、

見た目だけでは判断しにくい

不調のある歯です。

健康な歯であれば、

気圧が変わっても

痛みが出ることは

ほとんどありません。

つまり、原因は気圧そのものではなく、

「お口の中に潜んでいるトラブル」に

あるのです。

実際、パイロットや宇宙飛行士など、

激しい気圧変化にさらされる職業では、

むし歯や歯の根の異常があると

職務に就くことができません。

職務に入る前には

必ずお口のチェックを受け、

必要な治療を終えてから臨むほど、

歯の健康は重要視されています。

なぜ、気圧が変わると痛む?

気圧が変わると歯が痛む背景には、

むし歯や治療の影響で

歯の中に入り込んだ空気が

関係しています。

むし歯の穴やつめものの下などに

わずかな空気が入り込んでいると、

気圧が下がった際に

その空気が膨らんで、

歯を内側から

強く押すような状態になります。

わかりやすい例が、

未開封のスナック菓子の袋です。

飛行機に持ち込むと

上空で袋がパンパンに膨らみますが、

これと似た現象が

歯の中でも起こります。

反対に、気圧が上がると

歯の中の空気が縮み、

歯は外から押し込まれるような

力を受けます。

こうした気圧の変化が

神経を刺激し、

痛みとして感じるのです。

旅行・レジャーの前こそ歯科チェックを!

旅先やレジャー中に

急な歯の痛みに襲われると、

それだけで予定に

大きく支障をきたしてしまいます。

また、慣れない土地では、

すぐに歯科医院を

受診できないことも

少なくありません。

旅行やイベントで

飛行機に乗る予定がある方は、

少し余裕をもって

歯科医院でチェックを受けておくのが

安心です。

小さなトラブルでも、

早めに対処しておくことで、

思わぬ痛みを

防ぐことにつながります。

事前のチェックについて

気になることがあれば、

いつでもお気軽にご相談ください。

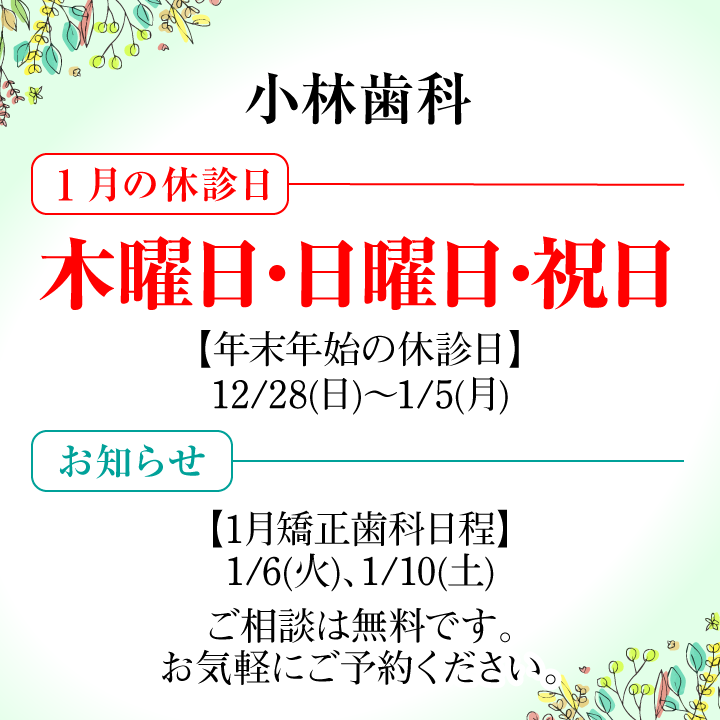

小林歯科

〒144-0046

東京都大田区東六郷1-3-11

TEL:03-3731-4582

URL:https://www.dental-kobayashi.jp/

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/S1CHp6UXP9PpJkA3A